テレビでは通販番組などで魅力的な商品がたくさん紹介されています。

このページではテレビで紹介された商品の情報をまとめて掲載!

またテレビ通販では限定商品も紹介されています。

そんな商品をネット通販で探して購入するのは至難の業です。

そこでテレビで紹介された商品と同じではないものの、類似した商品(別メーカーの類似商品、同じメーカーの別バージョン・カラー違いなど)も合わせて掲載しますのでご了承ください。

なお、当ページは購入を強制するものではございません。

ご購入の際はそれぞれの責任の下でご判断くださいますようお願い申し上げます。

※このページではアフィリエイトプログラム(Amazonアソシエイト/楽天アフィリエイト)を利用しております。

漬物

漬物は、野菜や魚介類などを塩や酢、味噌、米ぬかなどに漬け込んで保存性を高め、独特の風味をつけた日本の伝統的な食品です。食卓の主役ではないかもしれませんが、その存在感は大きく、ごはんのお供やお茶請け、酒の肴として、私たちの食生活に深く根付いています。漬物の種類は多岐にわたり、地域ごとに様々な特色を持った漬物が存在します。

漬物の歴史と文化

漬物の歴史は古く、奈良時代には既に存在していたとされています。当時は貴重な塩を使って食品を保存するための知恵でしたが、時代を経るにつれて、発酵による風味の変化を楽しむ食品へと進化しました。また、漬物は日本の四季を映し出す食品でもあります。春には山菜、夏にはきゅうりやナス、秋にはキノコ、冬には白菜や大根など、季節ごとの旬の食材を使い、それぞれの美味しさを閉じ込めてきました。家庭で漬物を作る「ぬか漬け」や「梅干し」の文化は、日本の食卓の温かさを象徴するものです。

主な漬物の種類と製法

漬物には、その製法や材料によって様々な種類があります。ここでは代表的なものをいくつかご紹介します。

ぬか漬け

米ぬかを乳酸発酵させて作る「ぬか床」に、野菜を漬け込んだものです。独特の香りと酸味、複雑な旨味が特徴で、生きた乳酸菌が豊富に含まれているため、健康食品としても注目されています。

塩漬け

塩だけで野菜を漬け込んだ最もシンプルな漬物です。素材本来の味や食感を活かしたい場合に用いられます。代表的なものに、沢庵(たくあん)や白菜漬けなどがあります。

味噌漬け

味噌に野菜や魚、肉などを漬け込んだものです。味噌の風味と旨味が食材に染み込み、深い味わいになります。きゅうりやナス、大根などがよく使われます。

醤油漬け

醤油ベースの調味液に漬け込んだものです。きゅうりやナス、大根などがよく使われ、ご飯によく合う甘辛い味わいが特徴です。

粕漬け

日本酒を造る際に出る酒粕に漬け込んだものです。酒粕の芳醇な香りとまろやかな風味が食材に加わり、上品な味わいになります。奈良漬けなどが代表的です。

漬物の楽しみ方と魅力

漬物の魅力は、ただ美味しいだけではありません。以下のような楽しみ方があります。

- ごはんのお供として: 漬物があれば、おかずが少なくてもごはんが進みます。梅干しや沢庵は特に定番です。

- 酒の肴として: ぬか漬けや味噌漬けなど、発酵食品ならではの複雑な風味が、日本酒や焼酎と相性抜群です。

- 健康食品として: ぬか漬けやキムチなどの発酵食品には、腸内環境を整える乳酸菌が豊富に含まれています。

- 地域ごとの味を楽しむ: 京都の「すぐき漬け」や「千枚漬け」、秋田の「いぶりがっこ」など、その土地ならではの伝統的な漬物を味わうことができます。

漬物は、日本の食文化に深く根ざした、栄養豊かで風味豊かな食品です。ぜひ、日々の食卓に取り入れて、その奥深い世界を楽しんでみてください。

おすすめ漬物

いぶりがっこ

白菜キムチ

高菜漬け

しば漬け

野沢菜漬け

べったら漬け

にらねっこ

ゆずきゅうり

なめ茸

梅干し

梅干しは、梅の実を塩で漬け込んでから天日干しして作る、日本の伝統的な保存食です。その強烈な酸っぱさから苦手な人もいますが、ただ酸っぱいだけではありません。梅干しには、昔ながらの知恵と風味が詰まっており、日々の食卓に欠かせない存在です。ご飯のお供としてはもちろん、お弁当やおにぎり、料理の隠し味としても幅広く活躍します。

梅干しの歴史と種類

梅干しの歴史は古く、奈良時代には既に薬として使われていたとされています。江戸時代になると、保存食として庶民の間にも広まり、各家庭で梅干しを漬ける文化が定着しました。現代でも、梅干しは様々な種類があり、好みに合わせて選ぶことができます。

梅干しの種類

- 白干し梅: 塩だけで漬け込んだ、昔ながらの梅干しです。塩分濃度が高く、梅本来の酸味と風味が凝縮されています。

- 調味梅干し: 白干し梅を減塩し、はちみつやかつお節、昆布などで味付けしたものです。まろやかな甘みや旨味が加わり、食べやすくなっています。

- しそ漬け梅: 赤しそと一緒に漬け込んだ梅干しです。鮮やかな赤色と、しその爽やかな香りが特徴です。

- 小梅干し: 小さな梅の実を漬けた梅干しです。一口サイズで食べやすく、お弁当やおにぎりにも最適です。

梅干しの栄養と健康効果

梅干しは、ただ美味しいだけでなく、健康に良い影響をもたらす食品としても知られています。

クエン酸の力

梅干しの強い酸味は、クエン酸によるものです。クエン酸は、疲労回復を助ける効果があると言われています。また、唾液の分泌を促し、食欲を増進させる効果もあります。夏バテで食欲がない時にも、梅干しはぴったりです。

整腸作用

梅干しに含まれる成分には、腸の働きを整える作用があると言われています。特に、梅干しを天日干しすることで生まれる「ムメフラール」という成分は、血行促進効果も期待されています。

梅干しを食卓に取り入れるアイデア

梅干しはそのまま食べるだけでなく、様々な料理に活用することで、その美味しさをさらに引き出すことができます。

- おにぎり・お弁当: 梅干しはおにぎりの定番具材であり、お弁当に入れておけば、腐敗防止の効果も期待できます。

- 和え物: きゅうりや大根などの野菜と和えるだけで、さっぱりとした箸休めになります。

- 煮物: 魚の煮物に入れると、魚の生臭みを消し、風味を豊かにしてくれます。

- ドレッシング: 叩いた梅干しと油、酢を混ぜるだけで、簡単に美味しいドレッシングが作れます。

昔ながらの白干し梅から、食べやすい調味梅干しまで、様々な梅干しを試して、自分好みの味を見つけてみてください。

おすすめ梅干し

紀州南高梅 はちみつ漬け

紀州南高梅 しそ漬け

白干し梅

減塩梅干し

かつお梅

小梅干し

魚介・海藻系ごはんのお供

日本人の食卓に欠かせない「ごはんのお供」。その中でも、魚介や海鮮を使ったものは、海の旨味が凝縮されており、白いご飯との相性は抜群です。そのまま食べるだけでなく、おにぎりやお茶漬け、料理の具材としても活用でき、私たちの食生活を豊かにしてくれます。

魚介・海鮮系ごはんのお供の魅力

魚介・海鮮系のごはんのお供の最大の魅力は、やはりその深い旨味です。新鮮な海の幸を加工することで、素材本来の美味しさが引き出され、ご飯の甘みと見事に調和します。また、長期保存が可能なものが多いため、常備しておけば、いつでも手軽に食卓を豊かにすることができます。栄養面でも、タンパク質やカルシウム、DHA・EPAなどが豊富に含まれており、毎日の食事に取り入れやすいのが特徴です。

代表的な魚介・海鮮系のごはんのお供

様々な種類がある魚介・海鮮系のごはんのお供の中から、特に人気が高いものをいくつかご紹介します。

佃煮(つくだに)

小魚や海藻、貝などを醤油や砂糖で甘辛く煮詰めたものです。甘辛い味がご飯によく染み込み、食欲をそそります。昆布、しらす、あさりなどが定番です。日持ちするため、常備菜として家庭に一つ置いておくと便利です。

明太子(めんたいこ)

スケトウダラの卵巣を塩漬けにし、唐辛子などの調味液に漬け込んだものです。ピリッとした辛味とプチプチとした食感が特徴で、そのままご飯に乗せて食べるのが定番です。おにぎりの具材やパスタのソースとしても人気があります。

鮭フレーク

鮭の身をほぐし、味付けした瓶詰めのフレークです。手軽に使えるのが最大の魅力で、お弁当やおにぎり、チャーハンなど、様々な料理に活用できます。塩加減や味付けのバリエーションも豊富です。

塩辛(しおから)

イカの内臓を塩に漬け込んで発酵させた、独特の風味と旨味が特徴の珍味です。ご飯のお供としてはもちろん、日本酒の肴としても愛されています。地域によって様々な種類があります。

しらす干し・ちりめんじゃこ

イワシの稚魚を塩ゆでして乾燥させたものです。そのままご飯に乗せたり、大根おろしや醤油と和えたりして食べることが多いです。カルシウムが豊富で、栄養価が高いのも魅力です。

ご飯がもっと美味しくなる食べ方

魚介・海鮮系のごはんのお供は、少し工夫するだけでさらに美味しくなります。

- お茶漬け: ご飯のお供を乗せたご飯に、熱いお茶や出汁をかけると、違った風味が楽しめます。

- 混ぜご飯: 鮭フレークやしらす干しをご飯に混ぜ込むだけで、風味豊かな混ぜご飯になります。

- TKG(卵かけご飯)のトッピング: 卵かけご飯に明太子やしらす干しをトッピングすると、より贅沢な味わいになります。

様々なお供を試して、自分だけのお気に入りの組み合わせを見つけてみてください。

おすすめ海鮮・魚介系ごはんのお供

鮭フレーク

明太子(辛子明太子)

たらこ

いか塩辛

松前漬け

ネギトロ

海苔

あおさ

酒盗(しゅとう)

肉・惣菜系ごはんのお供

日本人の食卓に欠かせない「ごはんのお供」。その中でも、肉や惣菜を使ったものは、手軽にボリュームをプラスでき、食欲をそそる豊かな味わいが魅力です。定番の和食から、ご飯に合うように工夫されたものまで、その種類は多岐にわたります。

肉・惣菜系ごはんのお供の魅力

魚介系や漬物とは違い、肉や惣菜系のごはんのお供は、一品で主役級の存在感を持ちます。ご飯と一緒にかきこむことで、口の中で最高のハーモニーが生まれ、食事の満足感を高めてくれます。また、冷蔵庫に常備しておけば、忙しい日でも手軽に栄養バランスの取れた食事ができるのも大きな魅力です。

代表的な肉・惣菜系のごはんのお供

様々な種類がある肉・惣菜系のごはんのお供の中から、特に人気が高いものをいくつかご紹介します。

肉そぼろ

鶏肉や豚肉のひき肉を甘辛く味付けして炒めたものです。そのままご飯に乗せて丼にしたり、卵や野菜と組み合わせて三色丼にしたりと、様々なアレンジが楽しめます。お子様から大人まで、幅広い世代に愛される定番のお供です。

食べるラー油

フライドガーリックやフライドオニオンのザクザクした食感と香ばしさ、そしてラー油のピリッとした辛さが特徴です。ご飯にかけるだけで、いつもの食事が一気にパンチのある味わいに変わります。冷奴や餃子、麺類のトッピングにも使えます。

角煮(かくに)

豚バラ肉を醤油や砂糖、みりんでじっくりと煮込んだ料理です。口の中でとろけるような柔らかさと、濃厚な甘辛い味がご飯にぴったりです。市販のものを温めるだけで、本格的なごちそうが楽しめます。

きんぴらごぼう

ごぼうとニンジンを醤油と砂糖で炒め煮した、日本の家庭料理の定番です。シャキシャキとした食感と、甘辛い味付けがご飯によく合います。食物繊維も豊富で、健康志向の方にも人気です。

肉味噌

ひき肉と味噌、砂糖、みりんなどを合わせて炒めたものです。ご飯に乗せて食べるのはもちろん、野菜スティックにつけても美味しいです。おにぎりの具としても人気があり、手軽に満足感を得られる一品です。

ご飯がもっと美味しくなる食べ方

肉・惣菜系のごはんのお供は、少し工夫するだけでさらに美味しくなります。

- 混ぜご飯: 鶏そぼろや肉味噌をご飯に混ぜ込むだけで、風味豊かな混ぜご飯になります。

- 卵黄を乗せる: 温かいご飯に乗せたお供に、卵黄を落とすと、味がまろやかになり、より濃厚な味わいが楽しめます。

- おにぎり: 食べるラー油や肉そぼろをおにぎりの具にすれば、いつものおにぎりが特別な一品になります。

様々な肉・惣菜系のごはんのお供を試して、自分だけのお気に入りの組み合わせを見つけてみてください。

おすすめ肉・惣菜系ごはんのお供

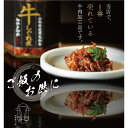

牛しぐれ煮

豚の角煮

肉味噌

食べるラー油

鶏そぼろ

きんぴらごぼう

ふきのとう味噌

マッシュルーム

金山寺みそ

おかかごぼう

サクサクしょうゆアーモンド&トリュフ風味

ふりかけ

ふりかけは、温かいご飯にかけるだけで、手軽に味のアクセントと栄養をプラスできる、日本の食卓に欠かせない存在です。その歴史は古く、保存食や栄養補助食品として発展してきました。現在では、様々な食材やフレーバーがあり、私たちの食生活を豊かにしてくれています。

ふりかけの歴史

ふりかけのルーツは、江戸時代に遡ると言われています。当初は、保存性を高めるために、魚の干物などを粉末にしたものが始まりでした。大正時代になると、熊本の薬剤師が魚の骨やゴマ、海藻などを粉にして栄養を補給する目的で考案したものが、現在のふりかけの原型になったとされています。これが全国に広まり、食糧難の時代には貴重な栄養源として重宝されました。

定番から変わり種まで!ふりかけの種類

ふりかけは、主に乾燥した食材を粉末状、または細かく砕いたものです。その種類は非常に豊富で、好みや用途に合わせて選べます。

海苔・ごま系

海苔やごまをベースにした、最もポピュラーなふりかけです。海苔の香ばしい風味と、ごまのプチプチとした食感が特徴で、どんなご飯にもよく合います。

魚介系

鮭やかつお、卵、明太子、しらすなどを使ったふりかけです。魚介の旨味が凝縮されており、ご飯がどんどん進みます。鮭フレークやおかかふりかけなどが代表的です。

野菜系

ほうれん草やわかめ、梅、わさびなど、野菜や植物由来の食材を使ったふりかけです。さっぱりとした味わいが特徴で、健康志向の方にも人気があります。

変わり種

カレー味や牛丼の具、餃子味など、ユニークなフレーバーのふりかけも登場しています。食の楽しみを広げる新しいタイプのふりかけとして、特に若者や外国人観光客に人気です。

ふりかけの活用術

ふりかけは、ご飯にかけるだけでなく、様々な料理に活用することで、その美味しさをさらに引き出すことができます。

- おにぎり: ご飯にふりかけを混ぜ込んで握るだけで、簡単に風味豊かなおにぎりが作れます。

- パスタ: 和風パスタにふりかけをトッピングすると、手軽に味付けができ、香ばしさも加わります。

- サラダ: サラダのドレッシング代わりに、ふりかけを振りかけると、手軽に和風の味が楽しめます。

多様なふりかけを試して、いつもの食卓に新しい味の発見をもたらしてみてください。

![秋田県産 がっこ いぶり大根120g×3袋セット 送料無料 無添加いぶり大根 秋田稲庭で製造 たくあん 沢庵 燻製 いぶり 大根 大根 漬物 お取り寄せ いぶりがっこ お取り寄せ 同梱不可 [クロネコゆうパケット配送]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/kanbun/cabinet/iburi/iburi_slice_1st.jpg?_ex=128x128)

![超低塩!塩分3%!紀州南高梅 つぶれ梅 1kgセット[しそ梅・はちみつ梅・アップル梅]選り取り梅干し 訳あり 梅 減塩4セットまで1配送でお届け[常温]【4〜5営業日以内に出荷】【送料無料】梅干し 梅干 訳あり 送料無料 塩分 3% 昔ながら しそ梅干し](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/kaisenshop/cabinet/sam600/018-0275-007-600-01.jpg?_ex=128x128)

![【半額クーポン★2,480円⇒1,240円】エントリーでポイント10倍!5セット購入で1kgおまけ付 100g×20Pの総量2kgが6,200円!ねぎとろ丼1杯あたり310円♪複数購入で最大おまけ10パック!![ねぎとろ 200g 100g×2パック] 天然まぐろ冷凍 個包装 静岡県 焼津市 寿司](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/maguronoyamashita/cabinet/event/2508mt1/2508_b_thum.jpg?_ex=128x128)

![漬物 [おばねや] おかかごぼう 100g /おかず 生ふりかけ トッピング 料理の具材 国産ごぼう ごはんに合う ZIP 水卜あさ美と一緒にあさごはん お茶漬け 冷奴 巻き寿司 酒のつまみ](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/nipponmarche/cabinet/shohin22/4947242108162.jpg?_ex=128x128)

![丸美屋 のりたま 業務用(250g)【丸美屋】[ふりかけ たまご 大容量 お弁当 ごはん 白米]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakuten24/cabinet/678/4978574100678.jpg?_ex=128x128)